公示语治理与城市国际语言环境建设学术研讨会成功举办

2025年11月15日,公示语治理与城市国际语言环境建设学术研讨会在济南成功举办。本次研讨会由山东大学外国语学院和国家语言资源监测与研究有声媒体中心共同主办,《中国语言战略》和《外语学刊》等期刊提供学术支持。来自国内外40余所高校的约80名专家及青年学者出席会议,共同探讨公共场所外语标识翻译与使用的规范性与科学性。

研讨会开幕式由山东大学外国语学院副院长刘洪东教授主持。山东省委外办翻译中心主任姜云云、山东大学人文社科研究院(人文社科处)副院长王彦伟、山东省翻译协会秘书长李彦文先后致辞。他们简要回顾了山东省在推动公示语治理与城市国际语言环境建设方面所做的努力,以及亲身参与其中的个人体会与经验。他们一致强调,这项工作是提升城市国际化水平和文化软实力的重要支撑,期待大家通过本次研讨会碰撞思想、贡献智慧,共同推动公示语治理研究和实践迈上新台阶。

研讨会分为主旨报告、圆桌论坛及青年学者和研究生报告三个环节。

第一场主旨报告由中国传媒大学邹煜教授主持,南京大学中国语言战略研究中心副主任方小兵教授,北京外国语大学科研处处长、国家语言能力发展研究中心副主任张天伟教授,南京农业大学外国语学院、教育部《公共服务领域英文译写规范》国家标准研制专家王银泉教授,上海外国语大学中国外语战略研究中心执行主任赵蓉晖教授先后做主旨发言。

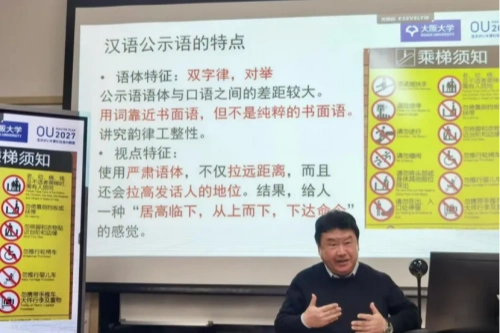

方小兵系统阐述了语言景观研究的描写、批评和建构三大范式及其哲学基础与方法论。报告梳理了语言景观从被动呈现政策的“治理对象”、揭示权力关系的“治理工具”,到强调服务与连接的“治理资源”的演进逻辑 ,强调了将语言景观视为社会基础设施,在城市治理中发挥秩序、发展、公平与认同建构作用。

张天伟从城市建设转型出发,系统梳理语言景观研究的国际前沿与国内热点,结合北京典型社区、商业街区与历史街区的案例,展示语言景观在城市治理、文化认同与社会互动中的作用,强调多学科、多方法融合的重要性,并提出未来开展更具公共性与实践导向的语言景观治理研究路径。

王银泉基于近二十年参与公共服务领域英文译写标准研制的实践经验,系统梳理我国公示语英译在国家标准制定、地方规范建设及实际应用中存在的共性难题,特别是警示性标识与地名译写中的突出问题,他回顾多省市标准审定与国家标准起草工作的经历,指出当前管理协调与专业研究的不足,并提出提升我国公示语翻译规范化与专业化水平的关键路径。

赵蓉晖从城市社会学视角出发,以纽约为典型案例,深入剖析国际化城市的多语共存机制,通过多年田野调查展示族裔社区的语言生活、虚拟空间的多语实践及群际互动特征,揭示族裔认同、语言态度与社会整合的复杂关系,并系统分析政府在市政管理、公共服务与语言保障中的多语治理模式,强调多语资源在全球城市发展中的重要价值。

第二场主旨报告由南京大学中国语言战略研究中心研究员孙小春主持,教育部语言文字应用研究所语言政策与规范标准研究中心主任袁伟研究员,中国传媒大学国家语言资源监测与研究有声媒体中心主任邹煜教授,山东大学国学外译与传播研究中心(外事智库)主任李彦文教授,山东大学外国语学院副院长刘洪东教授先后做主旨发言。

袁伟以“新中国城市语言政策演进及思考”为题,系统梳理了新中国成立以来城市语言政策的三个阶段,城市语言政策始终与国家发展同频共振。袁伟强调,“十五五”时期应围绕创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧等城市建设目标,重点提升语言文明素养、语言服务能力及人工智能治理水平,为城市高质量发展注入新动力。

邹煜在“智能时代的公示语研究与治理路径”报告中指出公示语治理在技术资源、语境适配和主体专业化等方面的挑战,并提出构建“规范-语料-智能-协同”的多维治理体系。邹煜呼吁,未来需加强跨学科融合,构建开放共享的语料生态,并在智能化进程中守住人文底线,实现公示语治理的精准化与人性化。

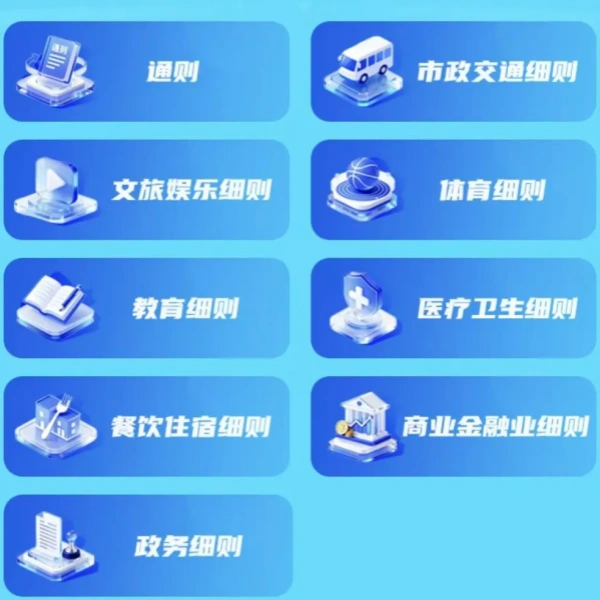

李彦文以山东省实践为例,作了“从标准制定到落实推广:山东省公共场所汉语标识译写的系统化推进”报告。她详细介绍了山东省通过“标准制定、充实词条、推进立法、启动平台、部署推广”的闭环式推进机制,成功发布《公共服务领域英文译写规范》地方标准和《山东省公共场所外语标识管理规定》。李彦文表示,山东省通过专家研讨、全省案例推广及媒体解读,实现了从立法到落地的无缝衔接,为优化营商环境提供了坚实支撑。

刘洪东以“法国巴黎的多语环境建设——以文旅和交通领域为例”分享了国际经验。他阐述了法国语言政策从“法语优先”到“多语并存”的转变动因,包括服务国际游客、增强文化吸引力及促进社会包容。在文旅领域,卢浮宫通过四语标识、多语种语音导览和数字平台,实现了75%外国游客的无障碍体验。

圆桌论坛由山东大学外国语学院副院长刘洪东教授主持,西藏大学外国语学院教授谭益兰,南京大学中国语言战略研究中心研究员孙小春,上海市教育科学研究院助理研究员杜宜阳就公示语治理的难点与对策展开热议。

谭益兰结合西藏实践,指出汉藏英三语公示语规范建设已通过地方标准制定和咨政报告推动,但边疆地区国际化语言环境建设仍面临资源不足问题。她强调,西藏的公示语治理不仅关乎旅游软环境,更是维护国家文化安全与民族团结的重要举措。

孙小春分享了江苏省在公共服务领域外语使用调研与监测的经验。她提到,江苏通过参与国家标准制定和本地化推广,将语言规范化融入城市管理,但需进一步解决部门协同中的数据共享难题。

杜宜阳则聚焦数智技术赋能与协同机制。他提出,标识译写规范应通过AI和大数据实现动态优化,例如构建国家级语料平台;同时,多主体协同需打破部门壁垒,建立政府—学界—公众的联动机制。

青年学者和研究生报告环节围绕城市语言景观、公示语治理与翻译规范化、国际语言环境建设等热点问题展开深度探讨,报告聚焦于旅游、儿童友好城市、地铁、社区等具体场景,并结合城市社会学、数字治理、元功能理论等视角,探索多语共存与治理优化的实践路径。中国传媒大学国家语言资源监测与研究有声媒体中心研究生谭铜贺、张淇与会并进行发言,报告聚焦文旅宣传类公示语的表达、传播与实践。

(摄影 :张淇;编辑:谭铜贺)